Los aztecas eran llamados “el pueblo del sol” porque este era el astro que más veneraban. Para las culturas antiguas de México el Sol jugó un papel fundamental en la concepción del Mundo.

Los astrónomos prehispánicos alcanzaron gran maestría en la observación solar y por fortuna aún subsisten testimonios de este culto, movido por un sentimiento religioso.

Cosmovisión del Sol

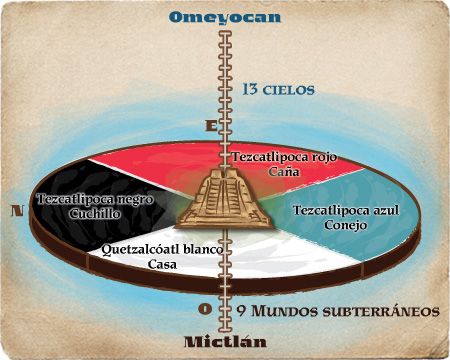

De acuerdo a la concepción mesoamericana del Cosmos, el Universo está constituido, en parte, por varios niveles superiores o cielos, uno de los cuales está ocupado precisamente por el Sol, este es el llamado Ilhuícatl Tonatíuh (o cielo del Sol) donde realiza su movimiento diurno, asociado a Huizilopochtli.

La cosmogonía náhuatl establece que los movimientos del Sol determinaron las características de las grandes edades del mundo o soles; así, en cada una de ellas, existieron diferentes deidades que se transformaron en el Sol mismo.

Después de cuatro edades de diferente duración, el quinto Sol, que es en el que vivimos, tiene como nombre también nahui ollín (cuatro movimiento).

Tal nombre indica que el Sol se encuentra en movimiento gracias al sacrificio de los dioses, sin embargo, también señala que el fin del mundo vendrá con terremotos y hambre.

Nahui ollín era por lo tanto, otro nombre asignado al Sol, su jeroglífico formado por dos aspas, enmarca el rostro de Tonatíuh (el que va calentando, alumbrando) en la Piedra del Sol. Algunos autores consideran que este jeroglífico representa gráficamente el curso aparente del Sol durante un año (es decir, señalando las posiciones extremas del Sol en los solsticios).

En el caso particular de Huitzilopochtli (colibrí zurdo, sureño) su deidad de la guerra, es sin duda una personificación del Sol.

El mito del nacimiento de Huitzilopochtli se basa aparentemente en un fenómeno astronómico. Al nacer del vientre de su madre Coatlicue (la de la falda de serpientes), aparece fuertemente amado, lucha y vence matando a su hermana Coyolxauhqui (la adornada con cascabeles) y a sus hermanos, los cuatrocientos surianos. Esto representa al Sol naciendo de la diosa de la Tierra y gracias a su resplandor tan intenso hace desaparecer a la Luna y a las estrellas del cielo sureño.

En consecuencia el astro Sol en el México antiguo tenía una importancia vital. De hecho. el término teotl (dios), fue empleado sólo para referirse al Sol (in teotl quitozmequi tonathui).

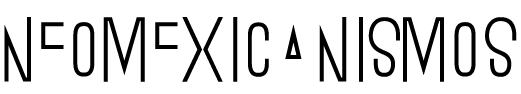

La arquitectura en el Pueblo del Sol

Por supuesto que la regularidad y la notoriedad de su movimiento aparente, hizo del Sol el objeto celeste más observado en Mesoamérica. De hecho existen en las fuentes históricas del siglo XVI con algunas referencias a la utilización de observaciones solares para usos calendáricos y arquitectónicos.

Como ejemplo, era usado como guía para registrar la sombra proyectada cuando el Sol se encuentra en el horizonte “contaba el año del equinoccio por marzo, cuando el Sol hacía derecha la sombra y luego se sentía que el Sol subía, contaban el primer día…”

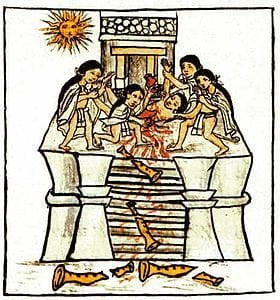

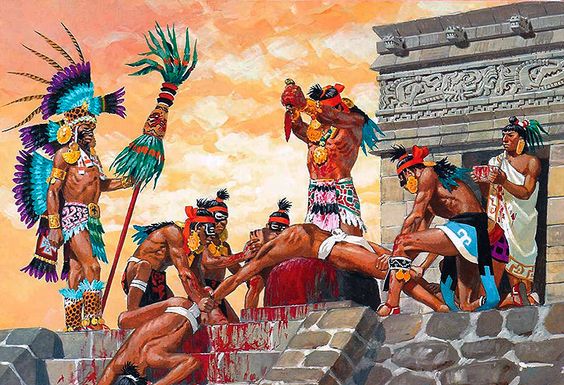

Por otro lado el franciscano Motolinia, afirma que la fiesta llamada Tlacaxipehualiztli (desollamiento de hombres) se realizaba cuando el Sol “caía en medio de Uclilobos (Templo de Huitzilopochtli en Tenochtitlán), que era equinoccio…”.

Esto demuestra el uso de estructuras arquitectónicas (en este caso el Templo Mayor) para registrar un fenómeno astronómico. La importancia de esta práctica también queda comprobada en los informes de Motolinia, que debido a un pequeño desalineamiento del Templo Mayor, respecto al evento equinoccial, el emperador Moctezuma I mandó derribarlo y reconstruirlo orientado correctamente.

Cuando al observar un ilhuicatlamatini (astrólogo mexica) el movimiento solar día a día, pronto pudo percatarse de que existían varios puntos en el horizonte que indicaban posiciones particulares del Sol en el momento de su salida y de su puesta.

Así, por cada horizonte (oriente/occidente), se tenían dos puntos solsticiales en los que el Sol aparentaba detenerse; el punto medio de la trayectoria entre ambos solsticios, llamado punto equinoccial, porque corresponde a una igual duración de la noche y del día.

Finalmente se tendría el punto asociado al día en que el Sol alcanza el cénit, lo que sucede en Mesoamérica dos veces al año.

El momento del contacto del disco solar con el horizonte está plasmado estupendamente en el Códice Telleriano-Remensis, Tlalchitonatíuh (Sol sobre la Tierra), aparece en el momento en el que empezará a ser devorado por el Monstruo de la Tierra, es el crepúsculo, el ocaso del Sol. A partir de este momento, en el transcurso de dos minutos, el disco solar desaparecerá bajo el horizonte.

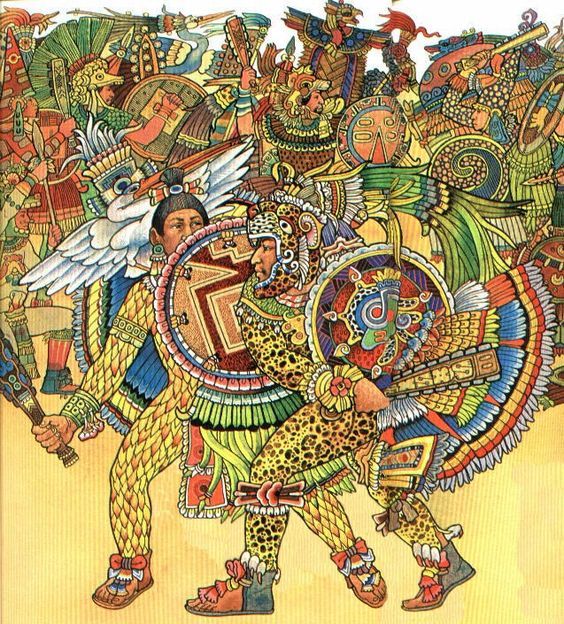

Al otro día en el oriente, el ilhuicatlamatini saludaría a Tonatíuh diciendo:“ha salido el Sol, el que hace el calor, el niño precioso, águila que asciende, ¿cómo seguirá su camino?, ¿cómo haré el día?…”. Aquí la identificación del Sol como el águila (cuauhtli) la que también daba, junto con el ocelotl, nombre a una orden guerrera de élite, que tenía al Sol como dios patrón.

Alineación con el sol

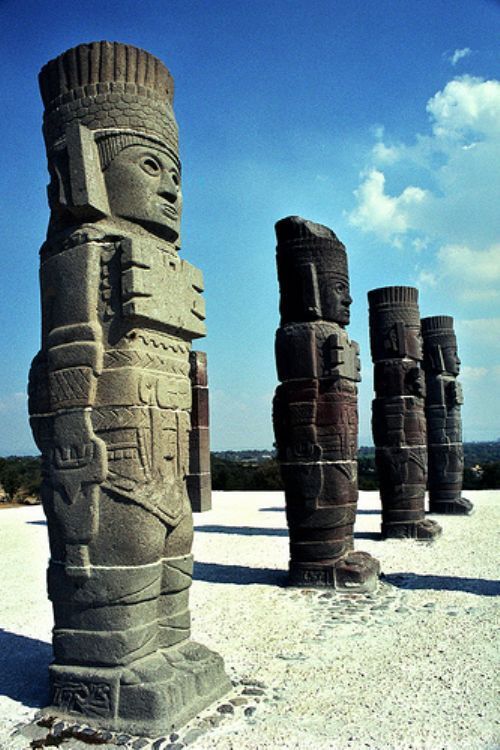

Uno de los vestigios más obvios de observación astronómica en Mesoamérica, lo constituye el alineamiento de estructuras arquitectónicas.

La orientación medida hasta ahora de pirámides, palacios y plataformas muestra claramente el afán de los arquitectos prehispánicos por perpetuar determinadas direcciones, de tal forma que, según el caso, la aparición de algún objeto celeste en una fecha dada, era observada desde la estructura en cuestión.

Por ejemplo un tubo cenital dentro de una cámara oscura, permite en los sitios arqueológicos de Xochicalco y en Monte Albán observar este paso.

Igualmente, el Templo Monolítico de Malinalco está orientado hacia el sur astronómico, esto es, en la dirección del dios Huitzlopochtli. De hecho en la fiesta principal de esta deidad, en el día del solsticio de invierno, los rayos solares penetran por la puerta e ilumina su propia imagen en forma de águila.

También y especialmente vistoso, en los días del equinoccio de invierno, es el juego de luz y sombra en el Castillo de Chichén-Itzá, donde se aprecia a Kukulcán, el Quetzalcóatl maya, descendiendo por la escalera principal de la pirámide con su cabeza de piedra y su cuerpo restante de luz solar.

Así, la Gran Pirámide de Cholula fue construida con orientaciones solsticiales, y equinocciales las pirámides C y D en Xochicalco.

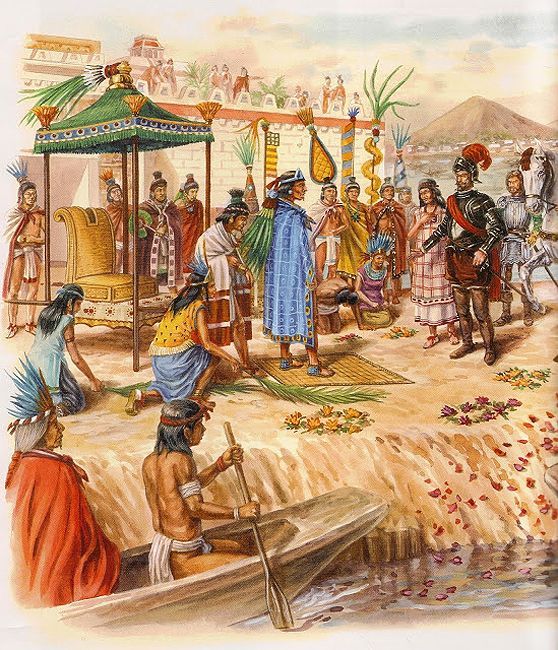

Inicio y fin del Pueblo del Sol

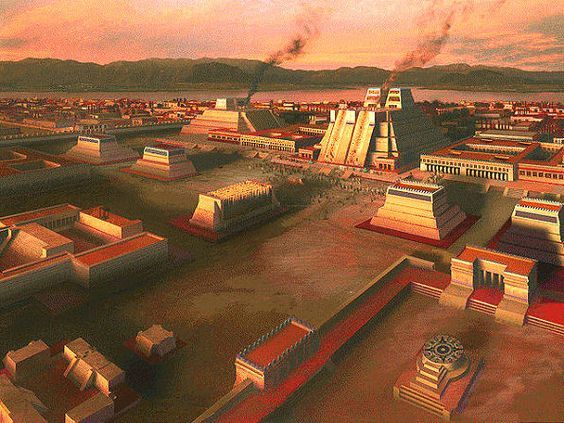

La llegada del pueblo del sol a Mesoamérica sucedió desde el norte y después de un largo recorrido. En su paso por la ciudad de Tula (Hidalgo) retomaron algunos elementos de la extinta civilización Tolteca, como la religión y arquitectura para aplicarlos a Tenochtitlán.

Además son considerados herederos de toda la tradición mesoamericana anterior a ellos porque absorbieron aspectos de otras culturas, como la escultura, el calendario, motivos arquitectónicos e incluso deidades.

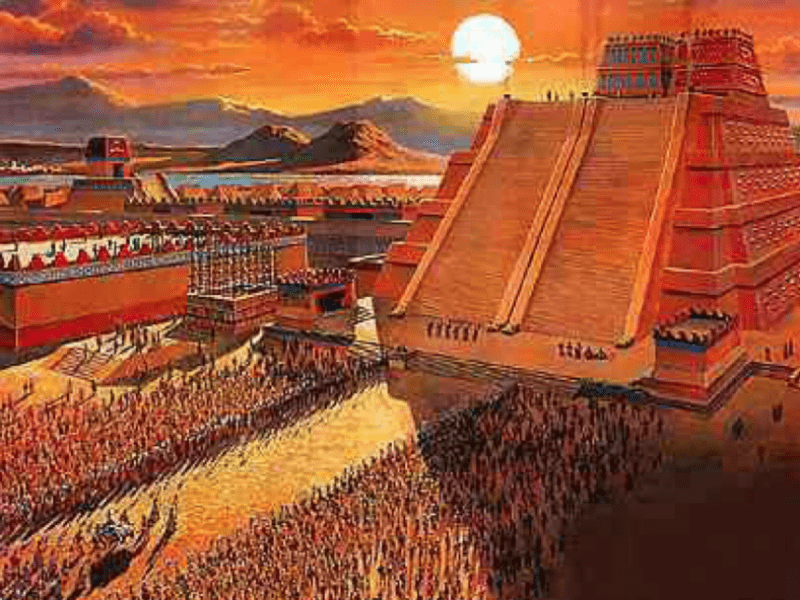

Debido a su desarrollo militar, los mexicas lograron dominar por la fuerza varias regiones de Mesoamérica. La guerra fue una práctica muy común con la que conseguían esclavos para los sacrificios y obtenían tributos que se usaban para fiestas religiosas, mantener a la población y emprender más guerras de conquista.

Dentro de su cosmovisión, creían que Huitzilopochtli los había elegido para mantener vivo al sol, alimentándolo con sacrificios. Esta deidad también era asociada a la guerra sino también al cielo diurno.

El sacrificio humano era parte de la religión del pueblo del sol, el cual lo consideraban una de las máximas ofrendas a sus deidades para agradecer, pedir bienestar, riqueza y abundancia de alimentos.

Como tributo los pueblos conquistados les entregaban oro, plata, cuentas de jade, plumas de aves, pieles de animales, caco, algodón y trabajadores para construir edificios.

Así, el acontecimiento que puso fin al dominio mexica sobre Mesoamérica sucedió en el año 1521, cuando los españoles conquistaron la gran Tenochtitlán.