México-Tenochtitlan, 30 de Junio de 1520

Regimientos completos de hombres blancos y guerreros texcaltecas huían en desbandada por las calles de Tenochtitlan. Presas del pánico y el miedo, corrían despavoridos en dirección hacia Tlacopan, donde esperaban reagruparse para efectuar la más cobarde de las retiradas.

Mi madre nos permitió observar el intento de escape de los farsantes pálidos desde una de las ventanas de nuestra casa. Ella misma se permitió arrojar algunas piedras durante el caos reinante de aquella cálida noche. Recuerdo que mi hermano y yo reímos cuando una de esas rocas le pegó en la cabeza a una de sus enormes bestias de largas patas. El hombre que montaba a aquel monstruo cayó estrepitosamente al suelo. Intentó levantarse, pero jamás lo logró.

Uno de nuestros nobles Cuauhpilli descendió sobre él y le atravesó la garganta con su lanza. El hombre blanco ni siquiera pudo dar un último aullido de dolor. Tan pronto como su cuerpo dejó de respirar, numerosos macehualtin le despojaron de su ropa metálica y sus horrendas armas. Las arrojaron a los canales y gritaron de felicidad conforme las observaban hundirse en el agua.

De pronto, una de esas espantosas bestias de cuatro patas irrumpió en la calzada a toda velocidad. Si nadie le daba alcance, pronto tendría el camino libre hacia Tlacopan, donde capturarlo sería prácticamente imposible ya que, alcanzado ese punto, podría escapar hacia cualquier parte.

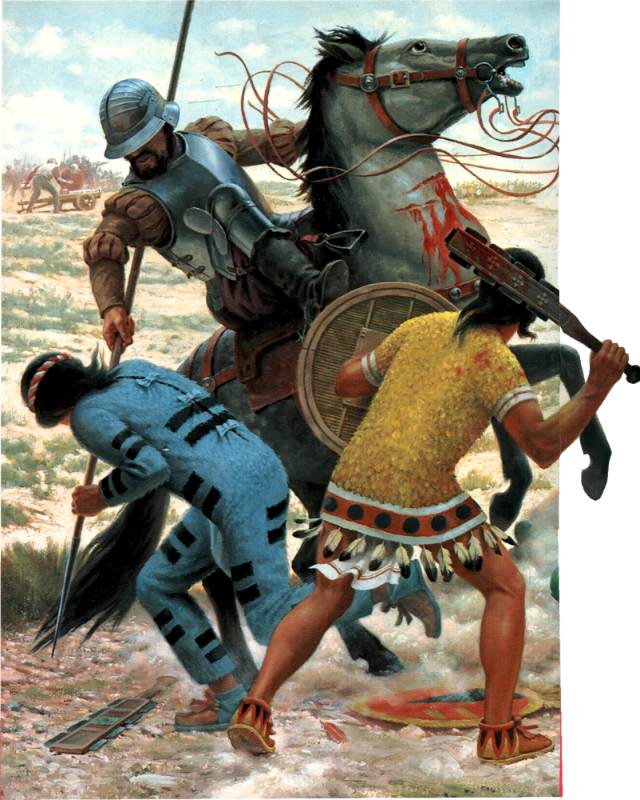

Sin embargo, parar a la bestia no era tarea sencilla; dos campeones flecha le salieron al paso, pero fueron incapaces de frenar la embestida del furioso animal. Además, el hombre que lo montaba era especialmente peligroso y diestro con la espada. Su nombre era Juan Velázquez de León, y aquella noche vestía una tosca ropa plateada con vivos dorados, los cuales intentaban dibujar en su pecho a una especie de ocelotl con melena larga. Avanzaba dando furiosos mandobles a diestra y siniestra mientras la fiera continuaba su furiosa carga.

Le arrojamos algunas rocas, pero no pudimos hacerle nada. Conté a diez de nuestros guerreros caídos bajo su espada. Quizá su tonalli era huir con vida de Tenochtitlan y por eso nadie era capaz de plantarle cara. Nos resignamos a verlo escapar…

Sin embargo, la vieja luna Coyolxauhqui aún tenía algunas sorpresas reservadas para aquella noche: de entre las sombras, una ágil figura saltó hacia él, obligándolo con un puñetazo a abandonar su montura. El golpe provocado por su caída fue seco, violento, emotivo… su animal huyó despavorido cuando se vio libre del peso humano. Nadie hizo ningún esfuerzo por alcanzarle.

Mientras tanto, Velázquez de León se levantaba con dificultad del suelo. Hincó la rodilla en tierra y agitó su espada en el aire llamando a un tal “Santiago”. Nunca supe quién era ese tipo, y tampoco es algo que me preocupe desconocer. Lo único que me importaba en aquel momento era descubrir al autor de tan espectacular maniobra de ataque sobre el hombre blanco.

Y cuando lo vi, mi corazón dio un vuelco.

Era mi padre, el campeón Ocelopilli Tleyotzin, quién se disponía a hacer frente al temible demonio blanco. El sujeto barbado sonrió al verlo. Quizá creyó que era demasiado joven como para enfrentarlo. Si fue eso, puedo asegurar sin lugar a dudas que estaba equivocado. Mi padre ya había visto llegar la primavera de Xipe Totec 30 veces en su vida, además había participado en más de 20 guerras floridas, donde en una misma campaña capturó a doce esclavos, todos ellos nobles. Fue tal la magnitud de aquella hazaña, que logró elevarlo por fin al rango de Campeón de la orden del Jaguar.

Confiado, el invasor lanzó un golpe de espada con dirección a mi padre. Este se quitó hábilmente e impactó su escudo de plumas en la cara de su enemigo. El golpe fue devastador. Uno de los dientes de aquel farsante blanco cayó al suelo inmediatamente después del ataque.

Sobra decir que esto lo enfureció. Tomó su espada con ambas manos y la agitó números veces frente a mi “tata” intentando darle alcance. Nunca lo consiguió. Sus movimientos eran lentos y pesados. Tleyotzin se movía con la agilidad de un jaguar, brincando de un lado a otro y lanzando esporádicos gritos de guerra cuya principal finalidad era desesperar al soldado rival.

Velázquez de León se desabrochó el peto de metal y lo dejó caer en el suelo de la calzada. Luego hizo lo mismo con su casco. Sonrió y reinició su ataque. Ahora era más veloz, mi padre tuvo que frenar sus embates con su maqahuitl en todas y cada una de las ocasiones.

El hombre blanco era en verdad un luchador formidable. Mi “tata” lo sabía, y por eso dejó de estar a la defensiva en cuanto tuvo oportunidad. En un momento en que el invasor giró sobre su talón y dio una sorpresiva media vuelta para sorprender a mi padre, este giró sobre el suelo, se puso detrás de él, y con toda la fuerza de la que fue capaz, descargó un furioso golpe de maqahuitl sobre la espalda de su adversario.

Lo tumbó al suelo, pero no lo mató. El maldito extranjero nos tenía una sorpresa guardada. Debajo de su camisa roja acolchada, llevaba puesta una curiosa túnica de anillos metálicos que le había servido para salvarle la vida.

Nuevamente se lanzó al ataque. Esta vez siempre con la espada mostrando la punta. Quería a toda costa perforar la piel de su enemigo. Durante la estancia de los invasores habíamos conocido la peligrosidad de sus armas, y sabíamos bien que, si su espada alcanzaba a mi padre, la armadura de algodón con manchas de jaguar de nada serviría para protegerle.

Tleyotzin debía de esperar el momento adecuado para ejecutar su ataque definitivo, o simplemente seria uno más de los valerosos mexicas caídos ante el ejército extranjero.

Enfurecido de que mi “tata” solo rehuyera a sus embates, Velázquez de León decidió poner toda su suerte en un último ataque: descargó un furioso golpe circular con su espada en dirección a los pies de mi padre intentando hacerlo tropezar. Tleyotzin evadió el ataque con un saltó y cayó agachado frente al invasor. Eso era justamente lo que su enemigo esperaba, porque inmediatamente después levantó el arma por encima de su cabeza y dejó caer un furioso mandoble sobre la humanidad de mi progenitor.

Creímos que esa era el fin. Cerramos los ojos y le rogamos a Mictlantecuhtli que acogiera en su reino a nuestro valeroso padre.

Abrimos los ojos, ¡Y la sorpresa fue más que grata! El campeón Ocelopilli había detenido el golpe sosteniendo con ambas manos su maqahuitl en posición horizontal. Dado que el metal de la espada extranjera era mucho más pesado que la madera y la obsidiana, la maqahuitl de mi padre se rompió en mil pedazos inmediatamente después del impacto.

Sin embargo, ese pequeño sacrificio le permitió ganar valiosos segundos para inclinar la batalla a su favor. Con un movimiento veloz y preciso, sacó de su cinturón un filoso cuchillo ceremonial de pedernal. Giró sobre su propio eje y clavó la mortal daga sobre la nuca de Velázquez de León.

El invasor cayó al piso de forma inexorable. Había encontrado la muerte a manos de un guerrero que en todo momento de la batalla fue infinitamente superior. Mi madre lloraba lágrimas de alegría. No era para menos, jamás en la vida volveríamos a ser testigos de un combate en el que participara mi “tata”.

Descendí las escaleras de la casa y salí al patio para ir corriendo a su encuentro.

Mas como dije antes, la vieja luna Coyolxauhqui aún tenía algunas sorpresas preparadas. Un ruido ensordecedor se apoderó del ambiente por un pequeño instante. Luego un humo delator surgió de detrás de un montón de cestos llenos de cantera.

Había sido un disparo de las “varas de fuego” del ejército invasor. Y el destino había sido mi padre… se mantuvo de pie algunos segundos, pero luego su cuerpo se estremeció y terminó estrellándose contra el suelo.

El cobarde tirador extranjero se estaba apresurando a recargar su arma cuando un dardo lanzado por un atlatl le quitó la vida. Un campeón Cuauhpilli había sido el autor de aquel ataque con sabor a venganza. No pude verle el rostro, porque apenas vio abatido al enemigo, emprendió la carrera hacia Popotla en busca de más traidores e invasores.

Mi hermano jura que aquel misterioso campeón fue el Huey Tlatoani Cuauhtlahuac. La verdad es que, en aquellos instantes, eso era lo que menos importaba…

Mi “tata”, mi ejemplo, mi héroe… había caído injustamente aquella cálida noche. Lo había derribado una miserable bola de metal lanzada por una indigna “vara de fuego”. Mi “tata” que merecía una muerte digna en el campo de batalla, había sucumbido ante un deleznable tirador cobarde oculto entre las sombras de unas simples piedras.

Corrí hacia él. Aún lo encontré con vida. El agujero en su pecho emanaba sangre en un flujo triste y constante. Traté de taparlo con mis pequeños dedos, pero pronto el reguero carmín cubrió también mis manos. Fue entonces cuando mi padre las sujetó y me dijo:

–Mi muy amado hijo: alza mi escudo de plumas y llévalo a casa. Que tu madre llore sobre el corazón de fuego dibujado en su cara, y que tus hermanos pequeños lo acaricien hasta que el sueño atiborre sus almas. Mi muy amado hijo, alza mi escudo de plumas y marcha orgulloso. Levanta la cara y sonríele al sol. Déjale saber a todo el Anáhuac, que tu padre, el honorable Tleyotzin, no solo vivirá para siempre en tu espada, sino también en tu alma…

Y entonces su último aliento se extinguió. Murió frente a mis ojos, murió tomando mis manos. Alcé su escudo y cumplí su última orden. Lo llevé a casa y todos lloramos sobre él. Y aquella noche, alegre para algunos y triste para otros, hicimos una última promesa:

Sin importar cuánto tiempo nos tomara, debíamos librar a nuestra tierra del temible hombre blanco.

Autor: J.D. Abrego / Facebook